生協の家計簿のつけ方とは?楽で簡単な方法を紹介します

-

- カテゴリ:

- 生協・ネットスーパーの家計簿のつけ方

家計簿をつけていると、実は意外と悩みやすいのが、生協の家計簿のつけ方です。

食材、保険、日用品・・と多岐にわたる支出がまとめて請求されるため、生協を家計簿で何費として分類したらよいか分からないという人もいるのではないでしょうか。

ここでは、生協を利用している時のわが家の生協の家計簿のつけ方についてまとめて紹介します。

よろしければ参考になさってみてください。

欲しいものがおうちに届く生協は、子どもが小さい頃など、思うように外出できない時にとても便利です。

また、生協ならではのこだわり商品も数多くあり、魅力的ですよね。

わが家でも、子供が小さい頃は5年ほど生協を利用していました。

小さな子供を連れて重い荷物を持って買い物をするのは大変だったので、生協がとてもありがたい存在でした。

ただし、家計簿をつけている人にとって、生協をどう管理したらいいかは迷いどころではないでしょうか。

なぜなら、生協で取り扱っている商品は幅広いからです。

食品、日用品だけでなく、書籍や衣類や雑貨、保険・・・。おまけに配送手数料までかかります。

これらの支出をひとつずつこれは「食費」、これは「日用品」、これは「衣服費」などと分けて家計簿をつけようと思うと、膨大な時間がかかります。

また、生協には生協独自の締め日があります。

5週目があったりなかったり、今月分引き落としかと思ったら来月だったり・・・。

明細をとっておいて引き落とし日を確認しながら家計簿につけるのも大変手間がかかります。

生協の支出を家計簿につける時、一番ラクな方法は、明細をわけないという方法だと私は考えています。

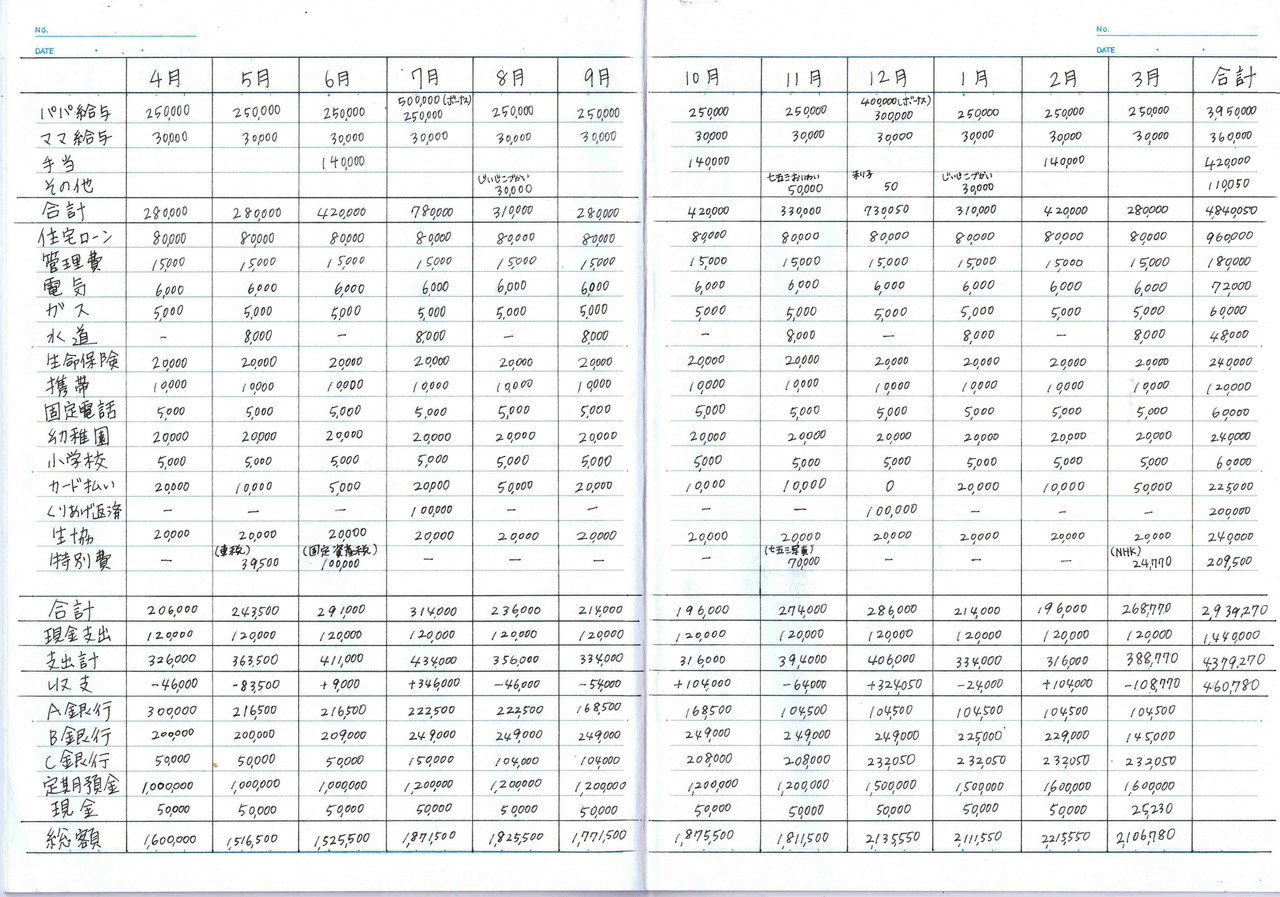

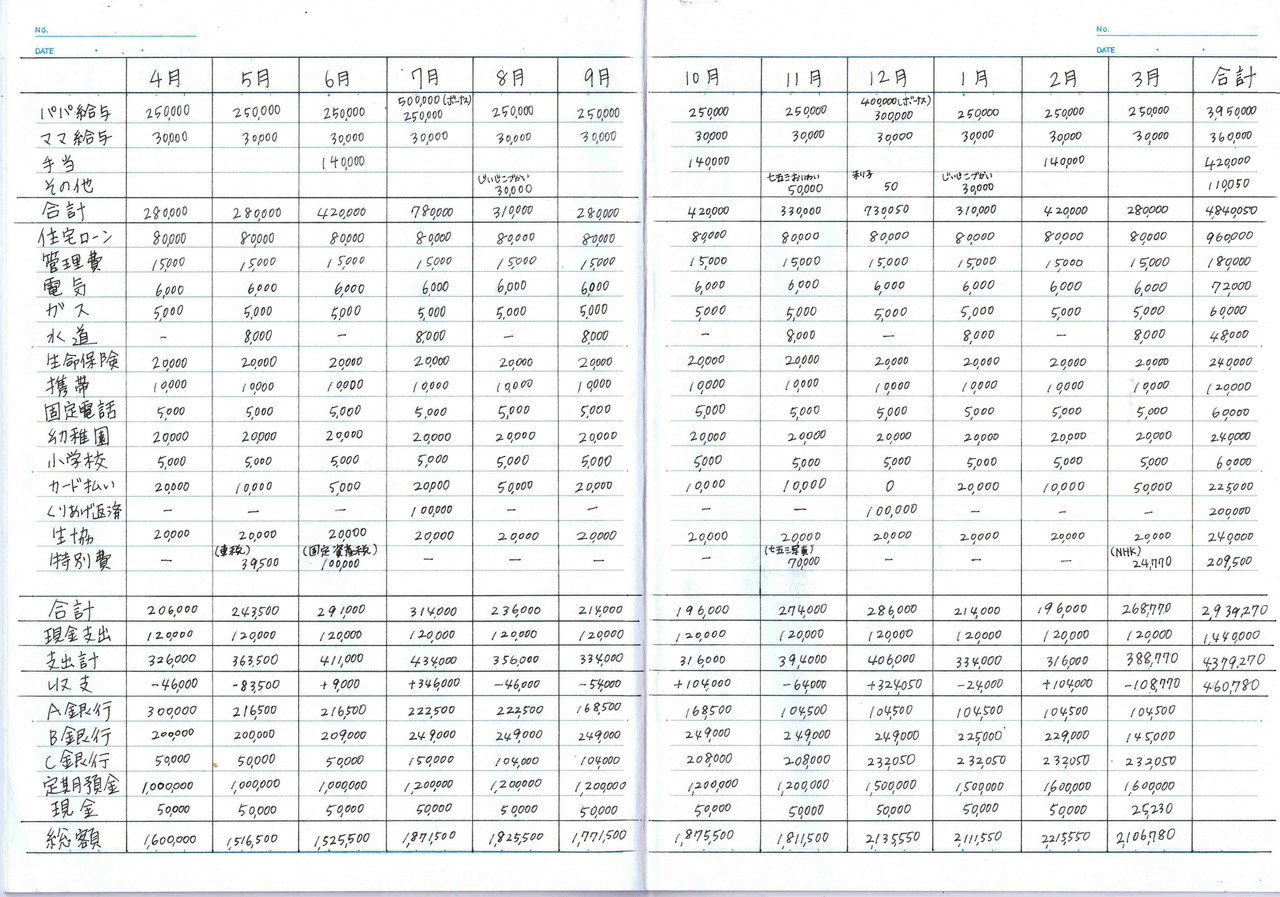

家計簿をつけていると、支出を年間で管理する表を作成している場合が多いですよね。

↓当ブログ推奨の年間の家計簿(記入例)

この年間で管理する表の費目(項目)に「生協」という費目を作ります。

ここに「今月引き落とされた金額を一括で記入」していきます。

利用した月の利用金額ではなく、引き落とされた月に引き落とされた金額を記入します。

食費がいくらだった、日用品がいくらだった、保険がいくらだった、手数料は・・・と支出をわける必要はありません。

こうすると、多岐にわたる生協の支出も、家計簿につけるのは「たったの一行」で済ませられます。

わが家でも生協を利用していた時は、この方法で家計簿をつけていましたが、細かな明細をつける必要がないので、時短にもつながり、とても簡単でした。

生協の家計簿のつけ方は上記のように一括で管理してしまうとラクですが、保険など別管理にしておきたい支出もある場合があります。

例えば、

食材 5000円

日用品 1000円

保険 2000円

合計 8000円

というように請求が来た場合。

生協の保険については別途管理したいと思う場合は、「生協」と「保険」の2つの費目を作って別々に記入すると便利ですよ。

生協 6000円

保険 2000円

というように、家計簿には2つの項目に分けて記入します。

このように記入すると、自分が抜き出して管理したい内容については別で管理することができるので、振り返りもしやすくなります。

生協利用時は、上記のように年間で管理する表に「生協」という費目(項目)をつくって、一括管理する方法がラクです。

しかし、その管理で「お金が貯まるかどうか」は疑問が残ります。

なぜなら、生協の支出は多岐にわたるため、「ついで買い」が増えてしまう可能性があるからです。

また、買い物したもののリストアップするなど、きちんと管理していないと、「頼んだことを忘れて届くまでの間に同じものを買ってしまう」というミスをしてしまい、ムダなお金を使うことにもなりかねません。

注文時にきちんとメモを残し、スーパーに買い物に行く時にはメモを確認してから買い物にでかけないと、生協で卵を注文したのを忘れて、スーパーでも卵を買ってしまうというようなミスが起こる可能性が高まります。

利用するなら管理は楽に。

しかし、注文した内容はしっかり把握する。

生協とうまくお付き合いをするようにしましょう。

↓他にもある!生協・ネットスーパーに関するご質問のまとめはこちら

・生協・ネットスーパーに関するご質問(まとめ)

↓はじめての方はこちらから

食材、保険、日用品・・と多岐にわたる支出がまとめて請求されるため、生協を家計簿で何費として分類したらよいか分からないという人もいるのではないでしょうか。

ここでは、生協を利用している時のわが家の生協の家計簿のつけ方についてまとめて紹介します。

よろしければ参考になさってみてください。

生協の家計簿のつけ方

欲しいものがおうちに届く生協は、子どもが小さい頃など、思うように外出できない時にとても便利です。

また、生協ならではのこだわり商品も数多くあり、魅力的ですよね。

わが家でも、子供が小さい頃は5年ほど生協を利用していました。

小さな子供を連れて重い荷物を持って買い物をするのは大変だったので、生協がとてもありがたい存在でした。

ただし、家計簿をつけている人にとって、生協をどう管理したらいいかは迷いどころではないでしょうか。

なぜなら、生協で取り扱っている商品は幅広いからです。

食品、日用品だけでなく、書籍や衣類や雑貨、保険・・・。おまけに配送手数料までかかります。

これらの支出をひとつずつこれは「食費」、これは「日用品」、これは「衣服費」などと分けて家計簿をつけようと思うと、膨大な時間がかかります。

また、生協には生協独自の締め日があります。

5週目があったりなかったり、今月分引き落としかと思ったら来月だったり・・・。

明細をとっておいて引き落とし日を確認しながら家計簿につけるのも大変手間がかかります。

生協の家計簿のつけ方は?

生協の支出を家計簿につける時、一番ラクな方法は、明細をわけないという方法だと私は考えています。

家計簿をつけていると、支出を年間で管理する表を作成している場合が多いですよね。

↓当ブログ推奨の年間の家計簿(記入例)

この年間で管理する表の費目(項目)に「生協」という費目を作ります。

ここに「今月引き落とされた金額を一括で記入」していきます。

利用した月の利用金額ではなく、引き落とされた月に引き落とされた金額を記入します。

食費がいくらだった、日用品がいくらだった、保険がいくらだった、手数料は・・・と支出をわける必要はありません。

こうすると、多岐にわたる生協の支出も、家計簿につけるのは「たったの一行」で済ませられます。

わが家でも生協を利用していた時は、この方法で家計簿をつけていましたが、細かな明細をつける必要がないので、時短にもつながり、とても簡単でした。

生協の保険などは別にして考えてもOK

生協の家計簿のつけ方は上記のように一括で管理してしまうとラクですが、保険など別管理にしておきたい支出もある場合があります。

例えば、

食材 5000円

日用品 1000円

保険 2000円

合計 8000円

というように請求が来た場合。

生協の保険については別途管理したいと思う場合は、「生協」と「保険」の2つの費目を作って別々に記入すると便利ですよ。

生協 6000円

保険 2000円

というように、家計簿には2つの項目に分けて記入します。

このように記入すると、自分が抜き出して管理したい内容については別で管理することができるので、振り返りもしやすくなります。

生協の利用明細は確認しよう

生協利用時は、上記のように年間で管理する表に「生協」という費目(項目)をつくって、一括管理する方法がラクです。

しかし、その管理で「お金が貯まるかどうか」は疑問が残ります。

なぜなら、生協の支出は多岐にわたるため、「ついで買い」が増えてしまう可能性があるからです。

また、買い物したもののリストアップするなど、きちんと管理していないと、「頼んだことを忘れて届くまでの間に同じものを買ってしまう」というミスをしてしまい、ムダなお金を使うことにもなりかねません。

注文時にきちんとメモを残し、スーパーに買い物に行く時にはメモを確認してから買い物にでかけないと、生協で卵を注文したのを忘れて、スーパーでも卵を買ってしまうというようなミスが起こる可能性が高まります。

利用するなら管理は楽に。

しかし、注文した内容はしっかり把握する。

生協とうまくお付き合いをするようにしましょう。

関連記事

↓他にもある!生協・ネットスーパーに関するご質問のまとめはこちら

・生協・ネットスーパーに関するご質問(まとめ)

↓はじめての方はこちらから

コメント